前回まではミキシングに使用するプラグインについての紹介をしていきました。

今回からはその中でもよく使用するイコライザーやコンプレッサーなど主要なプラグインの説明をしていきます。

イコライザーとは?

イコライザーは元々、アナログレコーディング時代に機材の特性上、高域や低域が落ちてしまうのを補正するために生まれた機材です。

現代では、トラックの音質を微調整して楽曲の世界観に合わせたり、音質を大きく変えて音作りをしたりするために使用されます。

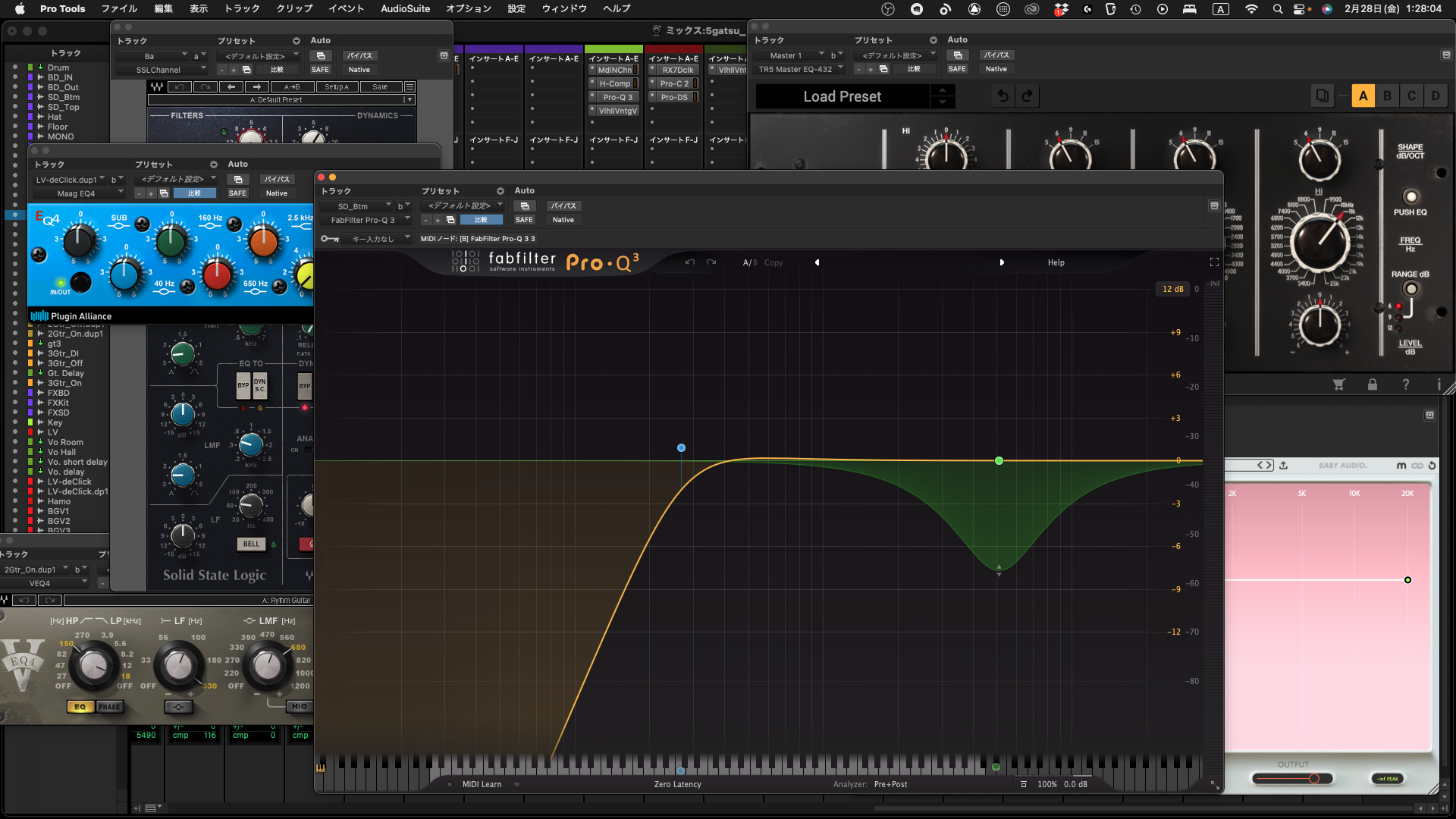

イコライザー基本の3つのツマミ

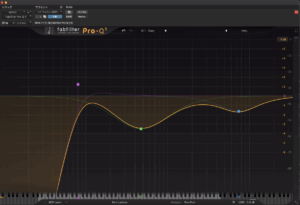

・フリーケンシー(Frequency): 大体20Hz(低域)から20kHz(高域)の間辺りで、どの帯域を調整するかを決めます。

◦ ゲイン(Gain): 設定した音域をどのくらい強調するか、またはカットするかを決めます。単位はdb(デシベル)で表記されます。

◦ Q(Quality Factor): ゲインで設定した音域の幅を決めます。数字が大きいほど幅が狭まり、狙った箇所をピンポイントで調整できます。

音質調整とサウンドメイク

EQは、トラックの音質を微調整して楽曲の世界観に合わせたり、音質を大きく変えて音作りをしたりするために使われます。

ざっくりと三つに分けて高域、低域、中域のどれを重要視するか、または中域を膨らませるかといったことを意識し、その音の目的をはっきりさせるためにEQが用いられます。

高域を上げるとアタック感が増すといったように、特定の帯域を調整することで楽器の印象を変化させることができます。

トラック間の分離と帯域の整理

それぞれのトラックを分離させ、聴こえやすくする目的での使用になります。

楽曲の中で特定の帯域が多すぎると、音が濁る原因となることがあります。

ある帯域を上げることは相対的に他の帯域を下げることと同じ意味を持つため、何かを足す時は何かが引かれていることを常に意識することが重要です。

例えば、高域と低域を強調するドンシャリサウンドにする場合、中域を下げるのが最も手っ取り早い方法とされています。

音の補正

最初にも記載した通りEQは元々、アナログレコーディング時代に機材の特性上、特定の周波数帯域が落ちてしまうのを補正する目的で生まれたものです。

ミックスにおいて、音が聞きにくいと感じる場合や、変な共鳴がある場合に、その問題のある周波数帯をピンポイントでカットすることで、音をクリアにする「汚い音を消すEQ」として使用されます。

音をクリアにすることができる「汚い音を消すEQ」として使用されます。

録音がうまくいっておらず、特定の音が妙に飛び出している場合などにも、EQを使って補正することがあります。

【最後に】

イコライザーは、ミキシングにおいてほぼ全てのトラックに適用されるほど重要なエフェクターとされています。

しかし、自分のイメージと異なる音を補正するためだけに使い、イメージ通りの音に最初からなっているものにるいては無理に使う必要はありません。

吉祥寺のボイトレスクール「ZIGZAG MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!