こんにちは!ZIGZAG MUSIC SCHOOL講師の高久です!

今回は作曲やアレンジをする人にぜひ知ってほしい「モーダルインターチェンジ」についてお話していきます。

ちょっと専門用語っぽく聞こえますが、使えるようになると一気に曲の雰囲気がオシャレになって、クオリティ爆上がりするテクニックです!

モーダルインターチェンジってなに?

まずは簡単に定義から言うと

モーダルインターチェンジとは、「同じ主音を持つ別のスケールやモードからコードを借りてくる手法」のことです。

ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、要するに「普段のダイアトニックコード(メジャースケール内のコード)に、別のスケールからスパイスを加える」みたいなイメージです。

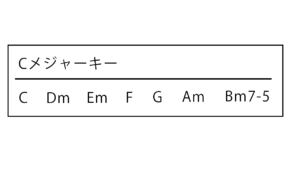

たとえば、Cメジャーキーの曲なら基本的にCメジャースケールからできるコード

を使いますよね。

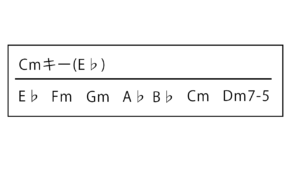

でも、モーダルインターチェンジを使うと「Cマイナーキーのコード」

を借りてきたりできちゃうんです。

これにより、急に切なさやカッコよさが加わり、普通のコード進行では出せない深みが出せます。

代表的なモーダルインターチェンジの種類

では、実際にどんなコードが借りられるのか?

代表的なものを紹介します。

♭VII(フラットセブン)

Cメジャーキーに突然「B♭」が出てきたらモーダルインターチェンジです!

ロックやポップスでよく使われる定番です。

iv(マイナーサブドミナント)

本来ならF(IV)を使う場面で、CmキーのFm(iv)を借りてくるやつです。

これはバラードや切ない曲で大活躍しますしJ-POPでもよく出てきます。

♭VI(フラットシックス)

Cメジャーだと「A♭」を借りてくる進行にあたります。

♭VIIの前に使われることが多いです。

このように、モーダルインターチェンジにはいろんなパターンがありますが、どれもちょっと意外なコード感を与えられるのが魅力です。

楽曲での使われ方の具体例

「理論は分かったけど、実際どんな感じで使われてるの?」と思いますよね。

有名なところだと、バラードでよくある「IV → iv → I」の進行。

例えばCメジャーなら「F → Fm → C」です。

このiv(Fm)がまさにモーダルインターチェンジ

急に切なくなる感じ、聴いたことあるはずです。

また、洋楽のロックやアニソンでも、サビで「♭VII」が登場するケースが多いです。

他にも具体例を出すと

『ピースサイン/米津玄師』ではサビの最後に♭VI→♭VII→Ⅰというコードを使っています。

普段のダイアトニック進行だけでは出せない色味が出るので、作曲家がよく使いたがるんですね。

どうやって作曲に取り入れたらいいの?

「じゃあ、自分の曲でも使ってみたい!」という方のために、取り入れ方のヒントをお伝えします。

①まずはいつものコード進行を作る

いきなりモーダルインターチェンジを狙うより普段の進行を作ってから「ここにちょっと変化をつけたいな」という場所を探すのがおすすめです。

②借用コードを1つだけ混ぜてみる

たとえば、Cメジャーの曲で「F → Fm → C」を試してみる。

まずはこのくらいシンプルなところから始めると違いがはっきり感じられます。

③メロディとの相性を確認する

コードを借りてきても、メロディが合わなければ不自然になります。

「借りたコードに合わせてメロディをちょっと変えてみる」ことも大事です。

最初は「なんか難しいな」と感じるかもしれませんが実際に触ってみると「めっちゃオシャレ!」と実感できる瞬間が来ます。

ちょっとコードを変えるだけで一気に曲の表情が変わるのがモーダルインターチェンジの面白さです。

あなたの楽曲もこれを取り入れることで一段階プロっぽい響きに近づきますよ!

「理論をどうやって曲作りに活かせばいいの?」と悩んでいる方はぜひZIGZAG MUSIC SCHOOLの体験レッスンにお越しください!

吉祥寺のボイトレスクール「ZIGZAG MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!